2009年よりFXを始め、現在トレード歴11年目。

トレードの傍ら、金融情報WEBメディアの制作実務を10年間行う。

FXを中心に株・暗号資産などの金融ディリバティブ取引の記事の執筆を多く手がけ、FX攻略.com等専門メディアへの執筆の経歴あり。

FX関連では、ファンダメンタルズや手法に関する記事からFXのメンタル管理まで、幅広い記事の執筆・監修を行う。

MENU

-

Trading Tools

トレーダーに役立つ情報

-

-

インフレーション

GLOSSARY

FX用語解説集

XMTrading(エックスエム)ラボでは、便利なFX関連の用語集を提供しております。FXトレードに関する専門用語をわかりやすく、具体的に解説しておりますので、FX初心者の方でも安心してトレードを始めることができ、FX取引のスキルアップにつながります。

インフレーション

読み方、同義語、対義語

読み方

いんふれーしょん

同義語

インフレ

対義語

デフレーション

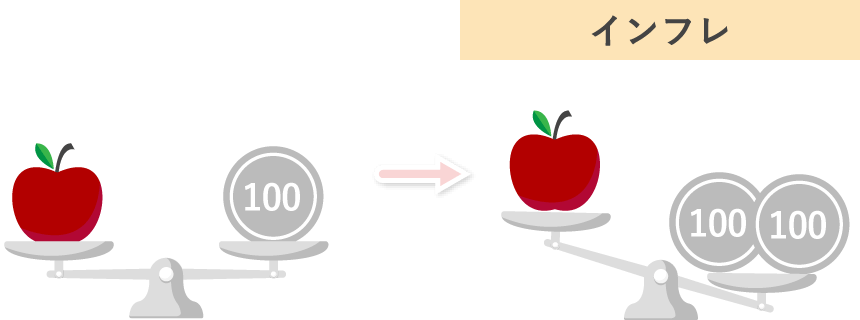

インフレーション(inflation)とは、物価が継続的に上昇する状況をいい、「インフレ」と略されます。以前まではリンゴ1個が100円だったのに、200円を出さないと購入できなくなった状況がインフレです。物価が上昇することにより、ある一定の金額で購入できる財やサービスが少なくなります。つまり財やサービスの価値が上がり、その反対にお金の価値が下がっている状態といえます。インフレーションの反対はデフレーション(deflation)で、物価が下がり、お金の価値が上がります。

インフレかどうかを判断する際の物価は、商品個別の価格ではなく、財(いわゆる「モノ」のこと)やサービスの価格を、決まったルールに従って平均化した「一般物価」によって測られます。金融政策を管掌する日本銀行は「コアCPI」という指標を基準としています。

コアCPIは、消費者物価指数(CPI)から、環境の要因で価格が安定しない生鮮食品を除いた物価指標のことで、総務省が毎月発表しています。生鮮食品は、台風や冷夏のほか、環境汚染や事故、病気などあらゆる条件で価格が大きく変化します。それらを除いたエネルギー、食料、教育関係費、教養娯楽関係費などをもとに算出される指数なので、より正確にインフレ率を測る指数となっています。

経済成長は通常、適度なインフレ率の上昇を伴います。厳密にはゼロインフレ、デフレの状態でも経済成長は起こっていますが、賃金の増加を伴わない「実質成長」なので、一般的には経済成長を実感しにくいのです。デフレ下では消費が落ちていき、経済成長がスローダウンしかねないという懸念から、世界各国は日本の長期デフレを教材に、インフレの状態を保つ政策を実行しています。いわゆるインフレターゲット(インフレ目標)です。

FXでは、インフレ率の高い通貨はインフレ率の低い通貨に比べて、価値が下がっていくため、通貨安になりやすい傾向があります。逆に、新興国通貨は高インフレ率の裏返しとして金利が高いことがあります。

作成日

:

2020.12.28

最終更新

:

2024.11.14

著者情報

斎藤 陽介 | Yosuke Saito

FXトレーダー&金融情報WEBメディア制作経歴10年

監修者情報

山田 大護 | Daigo Yamada

弁護士:専門分野(企業法務・金融法務)

短期が中心のトレーダーや中長期が中心のトレーダー、元プロップトレーダー、インジケーターやEAの自作を行うエンジニアなどが在籍。資金を溶かした失敗や専業トレーダーに転身した経験など、実体験も踏まえてコンテンツを制作している。

免責事項:Disclaimer

当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。

これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。

本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。

MENU

-

Trading Tools

トレーダーに役立つ情報

-

-

通知設定

WebPush通知を受信

スマートフォンの場合はホーム画面にアプリを追加しないと、WebPush通知をONにできず、アラート設定も行うことができません。

手順をみる

閉じる

各通知の説明はこちら

各通知の詳細

重要指標やお知らせを受信

重要指標や限定キャンペーンの案内が配信されます。

オフにされますと、限定キャンペーンへの参加ができなくなる可能性がございます。

ラウンドナンバー通知を受信

キリの良い価格帯(レート)に達したときに通知を受け取る機能。

通知を受け取ることで、トレードの機会を捉えたりリスク管理に役立ち、多くのトレーダーが注目しています。

USDJPY

100pips(1JPY)ごと(例:1ドル=147円、1ドル=148円等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。

GOLD

500pips(50USD)ごと(例:3000ドル、3050ドル等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。

BTCUSD

5,000USDごと(例:110,000ドル、115,000ドル等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。

価格急変動(為替レートの急騰・急落)を受信

リアルタイムでドル円、ゴールド、ビットコインの価格変動を通知。外出先でも取引チャンスを逃さず、相場状況に瞬時に対応した注文が可能です。

USDJPY

10分間で30pips(0.3JPY)以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は1時間停止します。

GOLD

1時間で20USD以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は4時間停止します。

BTCUSD

1時間で2,000USD以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は4時間停止します。

通知設定に戻る